你是否在自家的“相亲相爱一家人”微信群里收到过长辈这样的提醒——“听说超市里的葡萄打了24遍药,最好别买……”你在回复一个“感恩”表情的同时,是否也心中嘀咕,问题有那么夸张吗?

实际上,如果长辈是刷短视频获知的这个“警告”,那他们还可能真是被食品安全谣言蒙蔽了。抓住大众对“食以安为先”的关切乃至焦虑,炮制谣言牟利,这样的不法传播链条在各大平台滋长,到了应正视并予以严肃查处的时候了。

为了自证,果农“以身试毒”

今年5月,一位种植“阳光玫瑰”葡萄的果农以“一镜到底”的形式发布了一条短视频,画面显示,他当众喝下了用以喷洒葡萄的农药,以证明其对人体无害。果农“以身试毒”,折射的是食品安全领域辟谣的艰辛。

“在没有使用任何生物药剂和化学合成药剂的情况下,葡萄不应该长那样。”“我有一个学生自己种葡萄,他说‘阳光玫瑰’生长中要打24遍药,我是不敢吃。”打开短视频App,有关葡萄的网络谣言触目可见,观看和互动量往往都不小。

来自农业农村部的数据显示,2018-2023年,国家农产品质量安全例行监测共抽取葡萄样品1438批次,仅16批次不合格,合格率为98.9%。浙江省农业科学院农产品质量安全与营养研究所首席专家王强接受媒体采访时表示,在阳光玫瑰葡萄生长周期内,一般使用5-10次农药就能够保证效果,“大多数农药的半衰期在7-14天,雨水可以冲刷掉,紫外线也可以分解掉,无须过度担心”。

为了抓人眼球,一些自媒体有意将容易令受众误读的“局部真实”作为社交平台上的短视频素材。今年3月,一家机构在社交平台上发布一则“‘零添加’酱油12款检出镉,7款检出总砷”的消息,迅速引发公众关注。视频打着“第三方送检测评”的旗号,展示多款酱油检测结果中存在重金属元素镉和砷,暗示相关企业“将重金属作为酱油添加剂”。

“‘检出’不等于‘超标’,一些食品中存在极少量的重金属元素是不可避免的,但只要不超过国家标准,对人体来说是安全的。”中国农业科学院研究员李文娟告诉半月谈记者,根据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB2762-2022),上述酱油“检出”的重金属含量其实远低于国家标准,而酱油中出现镉和砷等重金属元素与原料黄豆产地的土壤有关,只要不超标,日常食用不会对人体健康产生影响。

谣言背后的“生意经”

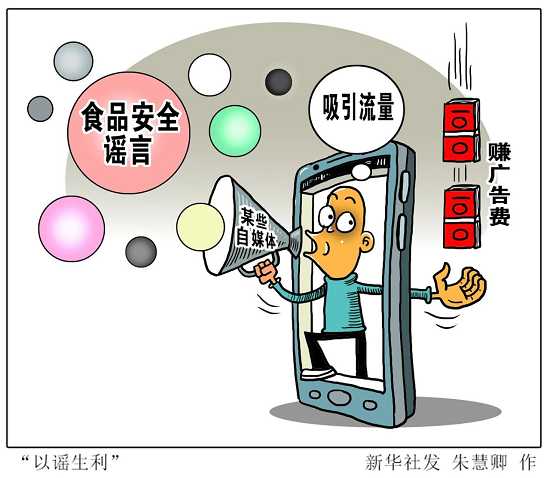

这种耸人听闻的视频,为何层出不穷?实际上,它们的背后往往有商家的推手,有的利用公众焦虑给自己的产品“带货”,有的则是为了抹黑诋毁竞争对手。

通过造谣来博取流量,并在造谣视频中植入广告,赚取佣金,就是这种逻辑的常见招数。某平台上一位拥有85万粉丝的博主曾发布一条“用回收纸壳做包子馅”的视频,声称只要将纸壳打碎,并加入一些牛肉香精,就能做成“纸皮包子”。视频中,该博主讲得煞有介事:“有黑心不法商贩做的就是这种‘纸壳包子’,一般的消费者根本分辨不了。”该视频有超3万条互动信息。半月谈记者发现,该博主在视频中插入了某外卖平台的广告。多位食品相关专业专家表示,用纸壳冒充包子馅几无可能,即使真的按照视频所述制作了包子,普通人一入口就能感到差别,很难做到“以假乱真”的程度。

那么,用纸壳做包子馅的谣言究竟从何而起?半月谈记者调查发现,2007年,一家媒体记者为了博取关注,用移花接木的方式炮制了“纸做的包子”这一虚假新闻。事后,该媒体向全社会公开致歉。尽管该事件已过去多年,但是此类谣言仍被一些自媒体博主反复利用,只为一笔广告佣金收入。

还有一些不法分子通过炮制谣言,恶意贬损竞争对手产品,只图在市场竞争中拿下“优势地位”。一位在全网拥有220余万粉丝的食品领域博主向半月谈记者反映,他在今年7月收到疑似来自某食用油企业代表的“邀约”,要求其以“暗访”形式拍摄制作某地散油生产环境,并明确要求视频“画面劲爆,能引起生理不适”。“某些商家就是想借平台大V的嘴讲一个‘可怕的故事’,制造公众焦虑,自家好浑水摸鱼。”该博主说,他拒绝了这一邀约。

据了解,社交平台上的大V达人收到此类“付费找问题”的“黑稿”邀请是常事。为了隐藏真实身份,这些邀请产出的视频往往都会注明“非官方合作”,这样即使东窗事发,证据链也难以闭环。

兼顾普及声量与执法力度

多位受访专家表示,面对食品安全造谣视频的鼓噪,权威机构应在科学普及上加大声量。

一方面,各社交平台应落实主体责任,及时斩断谣言传播链。“平台应及时对恶意流量‘亮剑’。”受访专家普遍认为,在“人人都是内容生产者”的当下,平台应更好承担起社会责任。浙大城市学院新闻与传播学院院长沈爱国提出,与其他单一学科不同,食品安全涉及生物、化学、医学等多学科,其科普工作存在一定门槛。因此,从教育大众的角度出发,各平台可根据实际,组建食品安全辟谣专家委员会,当某一信息出现裂变式传播时,及时由专家委员会做出权威判断,防止谣言蔓延扩散。

另一方面,通过主流媒体和自媒体的积极联动,提升破谣效果。当前,面对社交平台上的谣言传播,传统的辟谣手段难免左支右绌。多位博主建议,一方面主流媒体可以公众人物主动现身说法的方式开展辟谣工作,另一方面主流媒体可与食品安全领域的关键意见领袖(KOL)开展内容共创,揭露谣言生产和传播的全过程,为前置辟谣赢得主动。

当然,事涉谣言,打击力度的提升同样不可忽视。专家表示,有关部门、有关地区要结合近年来发生的食品安全事件,认真查摆问题,总结经验教训,尽可能扫清监管盲区,在谣言出现时及时介入,澄清谬误的同时,给造谣者以应有的惩戒。

声明:文字、图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。