新华社西宁11月20日电 题:人都判了,还在轻信“领导”能“捞人”

新华社记者李宁、柳泽兴

有门路“平事捞人”,但得支付不菲的“打点费”——老套的诈骗话术,缘何让受害人在已经被羁押判刑的情况下,仍轻信可以“花钱捞人”?

2025年4月,青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市人民法院审理了一起涉刑事类“请托办事”型的诈骗案件。最终,受害人上当受骗,其中教训值得警醒。

装神秘、扮双簧 步步引人入套

2024年8月,王某因酒后驾车涉嫌危险驾驶罪被立案侦查。为保住工作,避免刑事处罚,王某及其弟弟经人介绍,认识了所谓的“公安局某领导”张某某。

张某某自称,自己可以找领导把王某从看守所“捞”出来,还能保住他的驾照,不让他有酒驾案底,但需要“花钱打点”。

听到张某某说他“以前办过好多此类情况,违法的人都没有被处罚”。王某及其弟弟不仅按照要求转账6万元,还单独给张某某转账1000元“表示心意”。

眼见钱款来得如此迅速,明知不可能“捞人”的张某某将钱挥霍一空后,继续编造谎言以拖住王某:“那个领导昨天还给我说,等几天”“你哥肯定是能出来,时间不会太长”……

在王某经正常法律程序被取保候审后,张某某又谎称可以让检察院不起诉,直接撤案,并以到检察院找“厅长”“副厅长”吃饭、送礼、送红包等理由,再次要求王某及其弟弟转账6.35万元。

由于请托迟迟没有如愿,王某及其弟弟也开始怀疑张某某的身份,这时张某某又将自己和微信名为“大领导”的账号聊天记录发给王某弟弟。名为“大领导”的账号提到“让他们不要急,如果出了事,前面弄的那些都白弄了”。

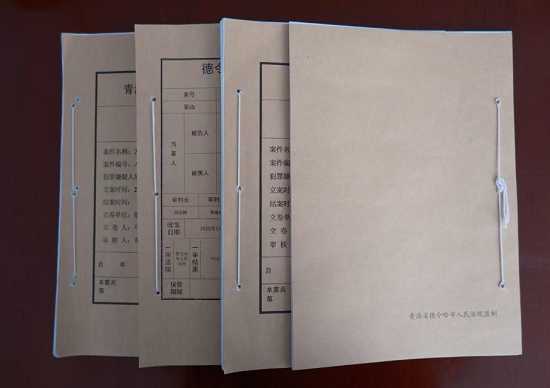

图为张某某诈骗罪一案的案件卷宗。(德令哈人民法院供图)

而实际上,“大领导”账号是张某某另一个微信号,以上对话实则是其扮“双簧”。为稳住王某,张某某谎称时间有变,“上面”会安排“统一释放”。苦等“释放”的王某直到被审判、入狱,才意识到被骗,选择报警。

2025年4月,德令哈市人民法院以诈骗罪判处张某某有期徒刑三年,并处罚金8000元。法庭上,张某某有气无力地低下了头,“只想着捞笔快钱,没想到犯这么严重的罪……”

漏洞百出为何频频得手?

该起案件的承办法官、德令哈市人民法院刑事审判庭庭长师荣博表示,纵观本案,张某某手段拙劣,“话术”单一,却让受害人深信不疑,成为予取予求的“金库”,主要有以下原因:

——充分利用受害人急迫心理。师荣博介绍,部分群众在遇到亲人因涉嫌刑事案件被调查、羁押等情形时,内心往往格外焦急,便期望通过花钱找一些所谓“有能量”“人脉深”的人,通过这种“歪门邪道”来减轻或者逃避法律制裁,换取人身自由。

——利用法律和司法程序的信息差实施诈骗。师荣博介绍,一方面,此类案件中的诈骗分子有的曾在司法机关做过临时工,有的是曾有过犯罪前科,对法律和诉讼程序有一定了解,因此往往能够“唬”住受害人。另一方面,刑事案件侦查审判专业性强,许多群众对法律规定不了解,对司法程序比较陌生,导致诈骗分子有机可乘。

图为2025年4月18日,承办法官查阅案卷材料,为张某某诈骗罪一案一审开庭做准备。(德令哈人民法院供图)

——前期转嫁风险,后期利诱威胁。涉刑事类“请托办事”案件中,受害人对于“捞人”困难性也心知肚明,因此诈骗分子往往采用“不保证结果”等模糊承诺,不打包票。同时,一旦骗局败露,部分诈骗分子会以“给钱找关系是行贿,如果报警,你们也会被抓”等“话术”来威胁,导致受害人不敢报警。

本案中,王某被骗共计13.36万元,该承担的刑罚也依法执行,可谓“聪明反被聪明误”。

切勿心存侥幸 妄图钻法律“空子”

受访人员表示,不同于一般的诈骗案件,涉刑事类“请托办事”诈骗案件危害更甚——

一方面,受害人轻信“托关系”,忽视了咨询律师、走法定程序等合法途径,导致案件可能错过证据核实、辩护准备等关键节点,可能让涉案当事人面临更不利的法律后果。

另一方面,诈骗分子借“潜规则”的虚假噱头行骗,会让受害者及周边人对司法公正产生误解和质疑,严重破坏司法公信力,严重损害司法机关形象,变相强化“遇事找关系不找法”,扰乱正常的法治秩序。

师荣博说,公平正义是政法工作的生命线。对于声称能够通过执法、司法机关“找关系”“托人脉”,抹黑执行、司法机关形象的诈骗行为,将受到法律的严惩。

遵纪守法是每个公民应尽的义务,违法犯罪本应接受法律的惩处。不要幻想人情关系大于法的“潜规则”,不要相信“有关系能捞人”的“假套路”。广大群众既要相信法律,也要敬畏法律,警惕“请托办事”型诈骗,切莫上当受骗。

统筹:杨维汉、孙闻

记者:李宁、柳泽兴

编辑:屈婷

新华社国内部出品

声明:文字、图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。